COLUMN

- NEO PROFESSIONAL

USE CABLES & ACCESSORIES - for Musicians, DJs, Engineers, Producers

& All Creators

COLUMN

ライブの現場で使用されているオヤイデ/NEO製品にスポットを当て、それらの魅力を紹介する企画『OYAIDE Live Report』

第8回は2023.7.22に日比谷野音で行われたBase Ball Bear『祝・日比谷野音100周年 日比谷ノンフィクションX』のレポートです。

Base Ball Bear

小出祐介(Vo.Gt)1984年12月9日生まれ、堀之内大介(Dr,Cho)1985年1月17日生まれ、関根史織(Ba,Cho)1985年12月8日生まれ。

2001年、同じ高校に通っていたメンバーが、学園祭に出演するためにバンドを結成したことがきっかけとなり、高校在学中から都内のライブハウスに出演。

2006年、その高い音楽性と演奏力が大きな話題を呼び、東芝EMI(現 UNIVERSAL MUSIC JAPAN)より、Mini Album『GIRL FRIEND』でメジャーデビュー。

2018年、結成17周年を迎え、Base Ball Bear主宰レーベル「Drum Gorilla Park Records(DGP RECORDS)」をスタート。

2022年11月10日には、結成20周年を記念して3度目の日本武道館公演 20th Anniversary 「(This Is The)Base Ball Bear part.3」を大成功に収めた。

▶Official ▶Twitter

夏真っ盛りの7月後半。

会場である日比谷の駅を降りると、日比谷公園の瑞々しい草木からは、蝉の大合唱が聞こえ、茹だる様な暑さも相まって、その音を鬱陶しく感じてしまった。

日比谷野外大音楽堂は、今年100周年のアニバーサリーを迎え、施設の老朽化により2024年度以降に建て替え改修が行われる事が決定している。

今の野音で見るベボベも最後かぁ

そんな思いに耽りながら会場入りした私は、観客の雑踏と蝉の声で溢れた野音で独り、伝説の夜が始まるのを待っていた。

プログラムはオンタイムでのスタート。SEと同時に大声援で湧き上がる会場。

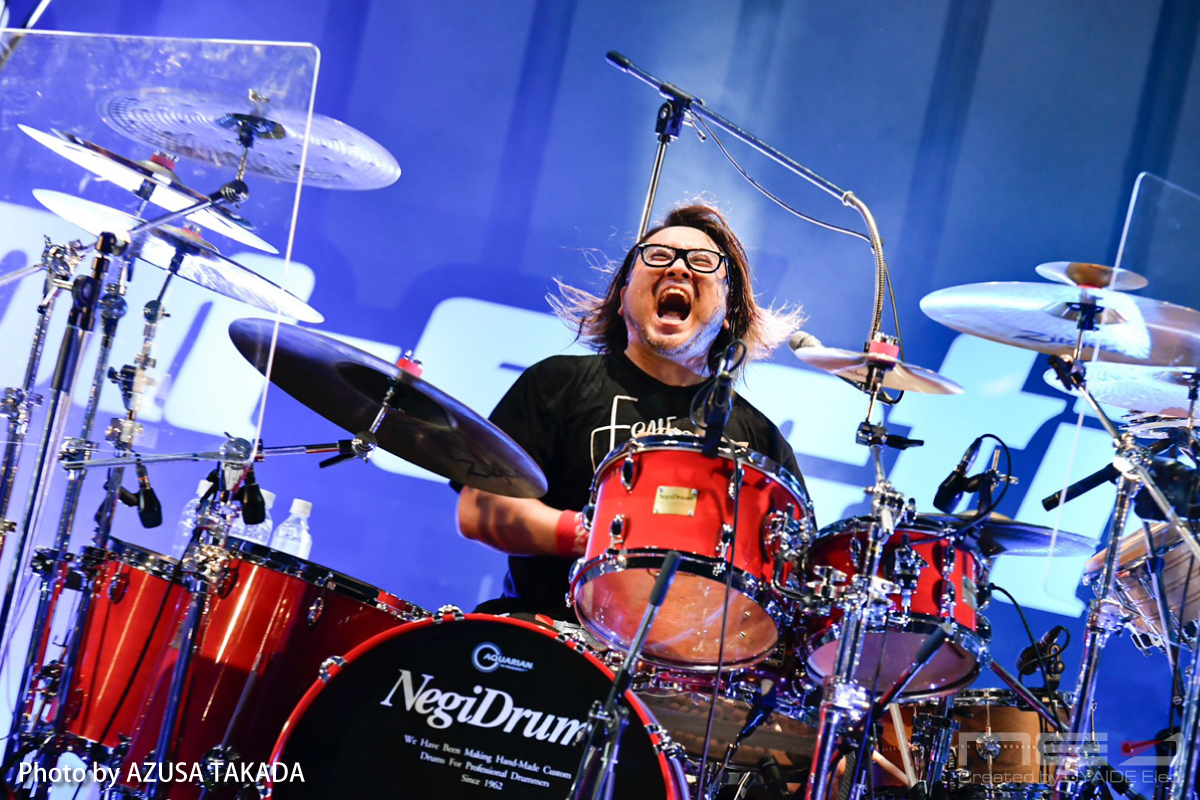

Dr.堀之内さんがノンフィクションXのマフラータオルを掲げ、更にオーディエンスを煽り、初っ端からボルテージMAXの状態で楽曲へ。

1曲目は夏らしい爽やかな印象を感じさせる『海になりたい Part.3』。

夕暮れの日比谷の空と重なる様な、繊細なエモーショナルを感じるプレイで、野外ならではの開放的な空間にシンプルながら説得力のあるアンサンブルが溶けていく。

会場の高揚感を強く感じるスタートとなった。

2曲目は、小気味良いリズムから繰り出される『逆バタフライ・エフェクト』。

Gt.小出さんのギターは、シングルコイルらしい歯切れのあるサウンドでBa.関根さんのベースは、しっかりとしたアタックを感じつつも綺麗にオケに馴染んでいる。

Dr.堀之内さんのドラムは、太鼓と金物のタッチのバランスが良く、とても聞き馴染みの良いサウンドになっていた。

そしてバンドアンサンブルとして挙げられるのが、存在感のある重厚さを残しながらも、スッと聞き流す事も出来るアンビエントの様な絶妙なバランス感。

メンバー全員が程よく力が抜けたサウンドテクスチャが、とても心地良い。

ファーストMCでは、「ご来場頂きありがとうございます」と感謝を伝えると同時に、日比谷野音100周年を讃える言葉を送ると、Dr.堀之内さんがキックを「ドンドン!」と鳴らし、場を盛り上げるが「うるさい!」と小出さんに一蹴されてしまう笑。

今回の野音は、記念すべきベボベ10回目。

「晴れバンドどころか、そんな特別な日に、梅雨明け!梅雨終わらせちゃったよ」ちょうど講演日のお昼に梅雨明け宣言がされていた。

続けて「色々な事が重なった、伝説の夜になる」とも宣言した。

MC明け3曲目は『プールサイダー』。

Gt.小出さんのシンプルながらも多彩なギターリフが光る一曲。

またギタータッチがとても正確で、美しく、エモーショナル。

漠然とした優しさすら感じさせるそのサウンドに、気がつくと聞き惚れてしまった。

4曲目は、こちらも夏らしさ全開なギターロックナンバー『short hair』。

日比谷野音という場所が持つ特別感が、本楽曲のノスタルジックなメロディーをさらに後押しする。

ベボベは、90年代後半〜2000年代初頭のオルタナシーンに影響を受けつつも、独自のキャッチーさとストレートな世界観が魅力的だが、その歌詞にも多くの魅力が詰まっている。

特別な言い回しや単語を使うわけではなく、しかし楽曲の世界観と密にマッチするワードセンス。

「僕はいま僕のことだけ 僕がいま僕のことだけ」

一文字だけの違いの文で、一見同様の意味にも捉えられるが、これだけで苦悩や葛藤のニュアンスを感じるのは私だけだろうか。

5曲目は『SYUUU』。

ベボベらしいスピード感、シンプルな中にも、こだわりを感じる進行や構成を感じさせる楽曲。

私がベボベを見るたびに感じるのが、意志があるけど感情的過ぎない点。

私は無香料と呼んでいるが、ある種アンビエントやヒーリングミュージックの類にも通ずるものがあると感じている。

聞き流す事も出来るが、しっかりと聞くととても味わい深い。

小出さんが持つべんぞうも、なぜだか一段と味わい深く感じ、美しく見えた。

アウトロから流れるように始まったのは、6曲目『愛してる』。

さらりとした清涼感の中にも、凛としたしなやかさや存在感を感じる一曲。この楽曲の魅力は多かれど、コーラスワークを挙げる方も少なくないのでは?

関根さんのキャッチー&キュートなコーラスと、小出さんの真っ直ぐな歌声。

野音の空にこだまする「あいしてる」の遁走が、エモーショル極まれる瞬間だった。

「野音と友達になれない」という小出さんの言葉から再びMCへ。

「夏の野音だと、スタート時はまだ明るいから、どこを見て演奏すれば良いのか…早く暗くなってほしい」とも。

一方関根さんは「私はほぼマブ」と語り、堀之内さんは「僕はずっと友達、連絡先も交換してる」と話し、会場に笑いが溢れる。

続けて小出さんが「楽しそうに聞いてくれるお客さんの隣に、真顔で聞いている人がいると怖くなっちゃう笑、なんか恥ずかしくない?」とメンバーに問いかけるも、「何年もやってますから」と関根さんに一蹴され、MC中は笑いが途切れる事がなく、温かい時間が流れた。

「今回の野音のテーマは?」と突然の小出さんの問いには、関根さん堀之内さんも笑いつつ戸惑う場面も。

「そういうのは前もって言ってほしかった」と関根さんが話すと、「何年やってるんですか?」と小出さんが切れ味抜群の返し。流石。

テーマについて、関根さんは「武道館を経て、レベルアップした私たちの記念すべき10回目の野音。がんばります」と語り、堀之内さんは「まさに夏」と語った。

「バンドの編成が変わる時、サポートを沢山呼んでやった時、ベボベの最多編成をやった時もあった。野音は僕らにとって、中間テストみたいな気持ちでセトリを組んでいる」小出さんがそう話すと公演は次のブロックへ。

7曲目は小出さん自ら「久々にやる曲」と語った『神々LOOKS YOU』。

音が鳴った途端に、顔を見合わせる観客、待ってましたとばかりに飛び跳ねる観客、後方でお酒片手に踊るお兄さんお姉さん、さらに後方の木々からは、相変わらず蝉の合唱も響き、皆んなが自由に音に乗る姿が強く印象に残った。

8曲目『Flame』の頃になると、徐々に日比谷の空にも赤みが見えてきた。

それに呼応するかの様にフレイムの如く、赤い照明がステージを照らす。

前半のセトリでは爽やかで疾走感のある楽曲が並んでいたが、この辺りから少し影の落としたミドルテンポな楽曲群が並んでいく。

9曲目は、小出さんの強烈なフィードバック奏法から始まる『深朝』。

イントロのフレーズからセンチメンタルな色溢れる展開、堀之内さんのどっしりとしたキックが心地よく、自然と体がゆらゆら。

10曲目はライブではレア曲な『星がほしい』。

サビの歌詞が強く印象に残る本楽曲。小出さんのストラトから幾音も発せられる星々の様な倍音がとても気持ち良い。

そしてこれまでステージ後方に掲げられた日比谷ノンフィクションXの垂れ幕が下がると、ノンフィクションXのオブジェが御披露目に、会場は大いに盛り上がる。

少しずつ暗くなっていく会場の中で、「僕は星がほしい」と歌い上げる二人の姿には、特別な理由も無く込み上げてくるものを感じた。

「夏休みの自由研究みたいな、こういうのをずっと繰り返していきたい」バンドに対する想いをコミカルも交えつつ綴り、自身が好きな洋楽に大きく影響を受けたと語る新曲『Endless Etude』を披露。

UKエレクトロポップやダンスパンクの要素も感じるリフやルーパーの導入、土着的なパーカスなど新たな境地へ達した、新たなベボベサウンドを見事に提示してくれた。

12曲目は、リズム隊の気持ち良いところが詰まりまくったダンサブルなナンバー『試される』。

関根さんのうねり動くリズミックなベース、堀之内さんの跳ねるハット。

仕事を忘れてビール片手に踊り、サビで皆んなと一緒にクラップしたくなってしまった。

「まだいけるかぁー?」会場はすっかり暗くなってしまったが、堀之内さんの一言で会場はさらにヒートアップ。

13曲目『真夏の条件』。

夏全開のリリックが気持ちよく、終始4kHz辺りを飛び回る蝉の声も、もはや楽曲の一部に聞こえるほど心地が良い。

終盤の小出さんによるギターソロは、少年の様な奔放さを魅せつつも、グッと熱くなるソロで会場を盛り上げた。

14曲目は『海になりたいPart.2』。

イントロの清らかで透明感のあるフレーズからのテンポアップで、会場は今日一番の盛り上がりを見せた。

「嘆くなら あなたを包む 海になりたい」

とてもストレートな気持ち、シンプルなリリックにも感じるが、こんなにもスッと入ってくる。ありふれた世界の小さな幸せに気づき嬉しくなる、そんな感覚に似ている。

日比谷は完全に夜の色に染まった。

吹く風も夜風となり、疲れ切った週末の半袖を冷やす。

15曲目『祭りのあと』。

小出さんのキレのあるドライブサウンド、関根さんの心地よいルートフレーズ、堀之内さんの力強く安定した四つ打ち、そのアンサンブル全てが夏の日比谷野音の情景に溶けていく極上の時間。

そんな時間にも終わりが近づく。

「Base Ball Bearでした。」

16曲目、本編ラストは『BREEEEZE GIRL』。

イントロの開放感に思わず両手を突き上げそうになる。

もし私が社会人でなく、例えば学生だったとしたら、この光景を目の当たりにしてしまったら、間違いなくバンドを始めているだろう。

そう思うほどに、ロックバンドの良さが集約されたステージではなかっただろうか。

収束する光に照らされたステージ上の3人は、どのライトよりも輝いて見えた。

アンコール1曲目は『senkou_hanabi』。

ワンマンライブの最後はいつも幸せと寂しさが紙一重で存在している。

「ずっとずっと忘れたくない 一瞬のこと きっときっときっと忘れられない 一瞬のこと」

この場にいる誰もがそう感じただろう。

「アンコールありがとう。終わりかー、楽しかったー』と感情を吐露する小出さん。

「ありがとう日比谷野音。またいつの日か帰って来たい」

ラストは「前回の野音で演奏したのが最後だった、いややっぱり自信ない」と語る『High Color Times』。

イントロと同時に手を掲げる観客の笑顔と瞳が、照明に照らされキラキラと光っていた。

なぜ皆んなベボベに夢中になるのか?どこか懐かしくもありながら、常に等身大で挑戦しつづける音楽性。

様々なドラマを乗り越えながら、ファンと共に進んでいく様を見て、その疑問は遠く日比谷の空に消えた。

SET LIST

そんな素敵な夏の思い出を残してくれたライブの中、オヤイデ/NEO製品も活躍を見せていました。

そして各エフェクターのDCケーブルにはDC-3398LLを導入されていました。

高解像度、インストゥルメントライクなレンジ感、そしてノイズの少なさ。

デジタルアナログを問わず、どこにでも使えてしまう万能さが魅力の本製品ですが、小出さんのボードシステムにもそのパフォーマンスを遺憾なく発揮していました。

小出さんは複数種のオーバードライブ/ブースターを使用されていましたが、DC-3398LLの解像度の高さによる、スムースなクリッピング感やナチュラルな倍音の出力は聞いていて絶品でしたね。

ディレイやコーラスといった空間系エフェクトとももちろん相性は良く、こちらも高い解像度から得られる空間表現能力の向上により、ドライミックスの乖離や安定した定位バランスを感じることが出来ます。

ベースはFreedom Custum Guitar Resarch製のRhino、アンプはAKIMA&NEOS Black5とacoustic MODEL220を使用。

シールドケーブルにはForce’77G(※生産終了)を使用されています。

帯域的に余計な味付けをせず、かつ楽器やシステムが本来持つテクスチャを最大限活かす特徴があり、関根さんのメインケーブルとして以前より導入されています。

エフェクター構成に関してはとてもシンプルな構成で、ベース用エフェクターを一台も導入していない点が目を引きます。

このシンプルな構成であんなに良い音が出るのか!?とも感じました。

メインのakimaが真空管なので、良い意味で膨らみがちなローミッドをすっきり聞かせてくれます。

EQDのWestWoodのナチュラルなドライブサウンドがオケに良く馴染んでいて、耳当たりの良いアンサンブルを生んでいました。

ベーシストで導入されている方は珍しいと思いました。

エフェクターボード内は、小出さん同様DC-3398LLを導入、またパッチケーブルにはEcstasy Cableを採用されていました。

ミッドに寄った音色で、塊感やバイト感が強く、ロックなテイストにはピッタリの本製品ですが、関根さんのベースが持つ300hz~400hzあたりをより密度濃いめにアウトプットしていました。

また見た目もソリッドでありつつも落ち着いた灰色がラグジュアリーでかっこいいですね。

ということで今回はBase Ball Bear記念すべき伝説の夜のレポートをお届けしました。

ベボベと野音と夏、こんなにもベストマッチな3つがそろう事は中々お目にかかれない貴重な夜でした。

またこの3条件が揃った伝説の夜が再現される事を、この日野音にいた全ての人間が切望している事と思います。

日比谷も野音を一歩出ればビジネス街。土曜の夜は人通りも少なく、静かな時間が流れていた。

蝉の声もいつの間にか消えている。

つい先程まで鬱陶しく感じていた彼らの音が無いことを、淋しく感じている自分に気付く。

きっと自分の中で蝉の声もベボベの音の一部になっていたからであろう。

蒸し暑い7月の夜の一節、またいつの日か行われるであろう伝説の夜に愛しを焦がし、日比谷の夜は緩やかに過ぎていった。

Writting by Yuuki Miura

PageTop